痔とは

お尻の周辺の病気を総称して「痔」と呼びます。「痔」は二足歩行する人類の宿命的な病気です。痔に悩む人は3人に1人と言われ、症状に出ない方まで含めると、成人の半数が痔であると考えられています。痔は大きく、いぼ痔、切れ痔(裂孔)、痔ろう(穴痔)も分類されます。

「痔」とは、肛門やその周辺に生じる病気の総称です。便秘などの便通異常で排便時に強くいきんだり、長時間座りっぱなしで過ごすなど、肛門に過度の負担を与える行為によって発生するといわれています。日本人の3人に1人が痔に悩んでいるといわれていますが、自覚症状のない方まで含めると、成人の約半数が痔にかかっているとも推測されています。

痔には、大きく分けて「いぼ痔(痔核)」「切れ痔(裂肛)」「痔瘻(穴痔)」の3種類があります。以下、それぞれの種類について詳しくご紹介していきます。

各痔の説明

いぼ痔(痔核)

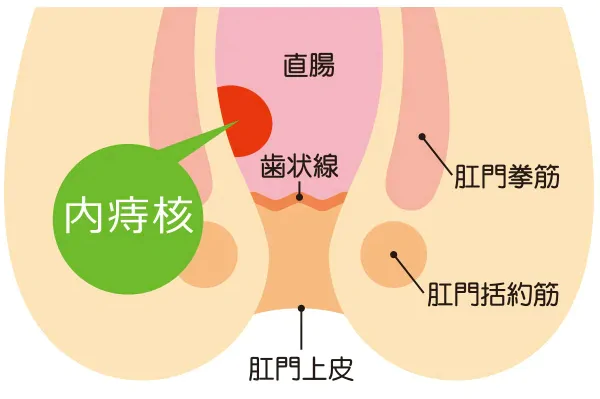

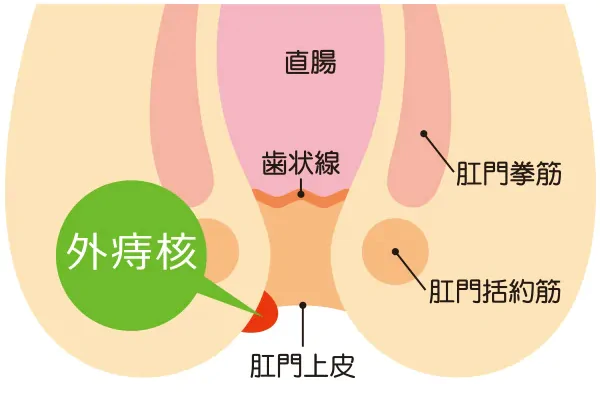

「いぼ痔(痔核)」とは、肛門にイボのような腫れができる病気です。このイボは主に排便時のいきみなどが原因となって、肛門周辺の血管がうっ血することで生じます。また、いぼ痔は、イボが肛門の内側(直腸の粘膜部分)にできる「内痔核」と肛門の外側(皮膚部分)にできる「外痔核」の2種類に分けられます。

内痔核

内痔核は、直腸内にイボがとどまっている限りは痛みを感じませんが、排便時に出血することが多いのが特徴です。さらに病状が進行した場合、大きさを増したイボが排便時に肛門の外へ出てくる「脱肛」を起こし、脱肛したイボが傷つくことで痛みを感じるようになることもあります。なお、内痔核の進行度は、脱肛の状態を基準にした以下の4段階で区別されています。

- Ⅰ度.排便時の脱肛がない段階

- Ⅱ度.排便時に脱肛し、排便後は自然に戻る段階

- Ⅲ度.排便時に脱肛し、排便後は自然には戻らないが、指で押し戻すと戻る段階

- Ⅳ度.排便に関係なく脱肛したままとなり、指で押し戻しても戻らなくなる段階

- このうち、一般的にはⅢ度以上の段階になると手術による治療が適応されます。

また、Ⅳ度のように脱肛が戻らなくなった段階において、脱肛したイボに血栓(血管内に作られる血の塊)ができると、通常の内痔核では感じることのない激しい痛みを発することがあります。このような内痔核を「嵌頓痔核(かんとんじかく)」といいます。

外痔核

外痔核は、知覚神経の通った皮膚部分にイボができるので、痛みを感じるのが特徴ですが、出血はあまりありません。

さらに、肛門の外側の周囲に血栓ができると、通常の外痔核とは異なる青黒いイボが肛門の周辺に生じて、力を入れた瞬間などにいきなり激しい痛みを発することがあります。このような外痔核を「血栓性外痔核」といいます。

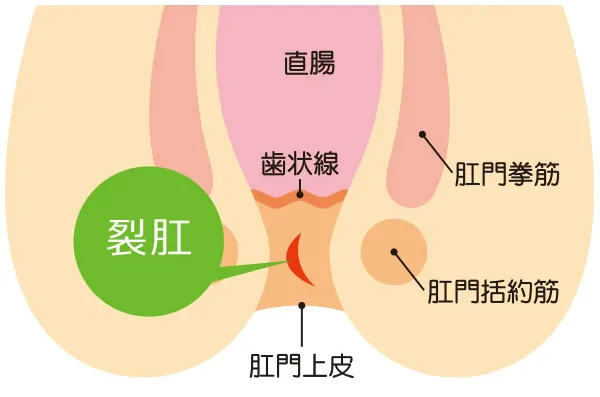

切れ痔(裂肛)

「切れ痔(裂肛)」とは、肛門の皮膚が裂けて傷ができる病気です。便秘による硬い便や勢いよく出る下痢などの通過が刺激を与えることによって、肛門の出口付近の皮膚の一部が裂け、傷が作られます。

出血はあまり多くありませんが、排便のたびに便が傷のある場所を通過するので、激しい痛みをともなうのが特徴です。この激しい痛みが排便を我慢しがちにさせることで、さらなる便秘が引き起こされ、またもや硬い便が肛門を傷つけるなどして、切れ痔を慢性化させる可能性があります。切れ痔が慢性化すると、肛門の傷がだんだんと深くなって炎症を起こし、潰瘍ができたり、肛門が狭くなる狭窄(きょうさく)を起こす場合があります。その結果、ますます便が通りにくくなり、傷の悪化も進んで治りにくくなるという悪循環が繰り返されることになります。

排便時だけでなく排便後もしばらく痛みが続く場合は、このように肛門が狭窄している可能性があるので、手術による治療が適応されます。

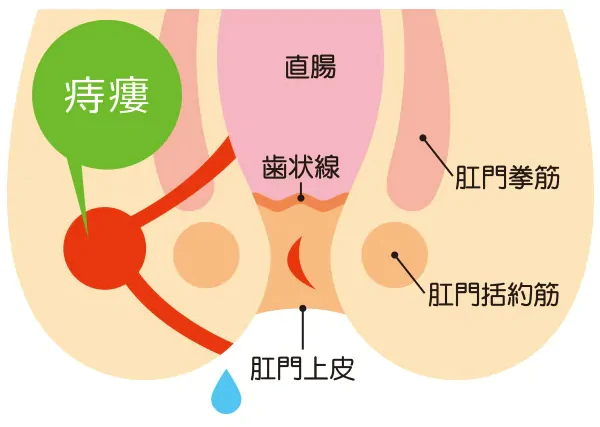

痔瘻(穴痔)

「痔瘻(穴痔)」は、直腸と肛門の外側の皮膚との間に膿(うみ)が流れるトンネル状の管ができる病気です。

下痢の排便などによって、直腸と肛門の境目にある「肛門陰窩(こうもんいんか)」というくぼみに細菌が入り込むことが、この管が作られる直接のきっかけとなります。何らかの原因で免疫力が低下している時などに、入り込んだ細菌が感染を起こして周囲を化膿させ、そこに「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」という膿のたまった袋を作り出します。やがて、この袋にたまった膿が外に流れ出ようとして、肛門の外側の皮膚を破ることで管がトンネル状に貫通します。この状態が一般的な痔ろうです。

痔瘻は他の痔と違って、生活習慣や食事内容の改善、薬の服用などによる治療ではあまり効果が期待できない上、まれにがん化することもあります。このような理由から、治療には手術が必要となります。

痔の予防について

痔を予防するために大切な10のポイント

- おしりを清潔に保ちましょう

肛門に残った汚れから細菌を繁殖させないために、排便後は紙で拭くだけでなく、可能ならお湯で洗い流すなどして、常におしりを清潔にしておきましょう。 - お風呂に毎日入りましょう

肛門の血行を良くするために、毎日お風呂に入っておしりを温めましょう。また、肛門をやさしく洗って清潔にしましょう。 - おしりや腰を冷やすことは避けましょう

肛門の血行を悪くしないために、寒い時期や汗をかいた後などにおしりや腰を冷やさない工夫をしましょう。 - 長時間同じ姿勢のままで過ごすことは避けましょう

肛門をうっ血させないために、座りっぱなし・立ちっぱなしで過ごす場合は、時々休憩を挟んで体操などで体を動かしましょう。 - 長時間ドライブを続けないようにしましょう

肛門をうっ血させないために、時々休憩を挟んで体操などで体を動かしましょう。 - 無理にいきむことは避けましょう

肛門がうっ血や出血しないよう、便意を感じてからトイレに入るようにしたり、入っても無理に出し切ろうといきんだりせず、長居しないようにしましょう。 - 便秘を予防しましょう

便秘の硬い便で肛門を傷つけないために、食物繊維の多い食事を摂るなどして日頃から便秘にならないよう注意しましょう。 - 下痢を予防しましょう

下痢で肛門を刺激したり、汚れから細菌を繁殖させないために、日頃からおなかを冷やさない工夫をしたり、暴飲暴食を避けるなどして下痢にならないよう注意しましょう。 - アルコールや刺激物は控えめにしましょう

肛門がうっ血したり、下痢にならないために、アルコールの大量摂取は避けましょう。また、肛門を刺激しないために、香辛料などの刺激物の摂取は必要最低限にとどめましょう。 - 気になったら専門医に相談しましょう

痔や他の病気が発するサインを見逃さないために、おしりや肛門の具合が少しでも気になったら、安易な自己判断を避けて、早めに専門医のもとを訪れましょう。

日帰り手術について

当院では、その日のうちに帰宅できる痔の日帰り手術を行っております。

日帰りでの手術には多くのメリットがある一方で、痔の手術においては術後の痛みや出血がご心配になるのではないでしょうか。痛みについては、最近ではさまざまな工夫がなされた新しい手術法で手術を行っているので、術後の痛みがずいぶんと緩和されています。また、出血についても、ジオン注射を併用することなどで、出血のリスクを軽減することができます。

お悩みの方は、まず一度ご相談ください。

日帰り手術のメリット

- 手術を受けたその日のうちに帰宅できるので、日常生活への支障が少なく済みます。

- 入院のわずらわしさを感じることなく、術後は慣れ親しんだ自宅で療養できます。

- 入院費用が不要なのはもちろん、手術も含めた全ての費用に健康保険が適用されるので、自己負担が少なく済みます。

当院の特徴

痔の手術で使われる麻酔は一般的に腰椎麻酔が多いのですが、当院では静脈麻酔と局所麻酔をバランスよく併用しながら行うので、患者様が眠っている間に手術が終了します。そのため、手術中に痛みや不安を感じる心配はありません。

そして、手術は20分ほどで終了します。術後は、静脈麻酔の効果をしっかりと覚ますために、30分~1時間ほど当院で安静にしていただいてからご帰宅ということになります。

当院での痔の日帰り手術には基本的に健康保険が適用されるので、手術の費用負担は1割負担の方で1万円ほど、3割負担の方で2~3万円ほどになります。また、病状などによっては入院手術が必要と判断される方もいらっしゃいますが、その際には院長が以前勤めていた大腸肛門病の専門施設をご紹介することで対応いたします。

さらに、内痔核(いぼ痔)の治療にあたって、当院では注射による治療(ジオン注射)を行うこともできますので、あわせてご相談ください。

切らない痔の手術ジオン注射

注射のみで痔核が消退!

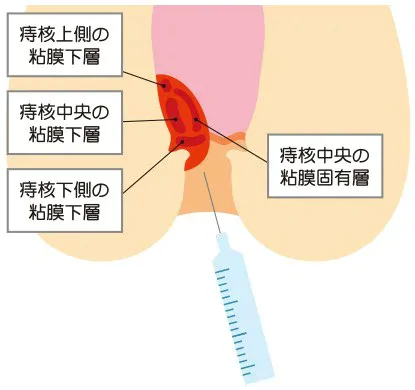

イボ状の痔核が肛門の内側にできるいぼ痔のことを「内痔核」といいます。内痔核は病状が進行すると、やがて排便時に痔核が肛門から外側へと飛び出す「脱肛」を起こすようになります。この段階になると、今までなら確実に治すには手術が必要と考えられてきました。

しかし、比較的最近、注射するだけで手術とほぼ同等の治療効果が得られる方法が現れました。それが「ALTA/ALuminum potassium sulfate hydrate Tannic Acid(ジオン注)」という薬剤を痔核に注射する「ALTA療法(内痔核硬化療法)」です。脱肛した痔核にこの薬剤を注射することで、痔核に流れ込む血液の量が減少し、数週間ほどで痔核が硬く、そして小さくなっていき、最終的には脱肛や出血がなくなるというものです。

ただし、この療法は1つの痔核ごとに、決められた4ヶ所へ決められた順で決められた量だけ正確に注射する「四段階注射法」という特別な技術と経験を要する方法で行う必要があります。そのため、この「四段階注射法」の講習を受けて資格を得た医師だけが、この療法を行えることになっています。

ALTA療法の長所と短所

この治療法は手術のように切ることなく治療できるので、痛みや出血がほとんどなく、身体的・精神的な負担が軽減されることは大きな長所といえます。加えて、ジオン注射自体にも痛みや出血はほとんどありません。したがって、手術よりも早く普段通りの日常生活へと復帰することができるでしょう。さらに、この治療法なら手術を受けることに対するリスクが高いご高齢の方などでも受けることができるというのも長所の1つといえるでしょう。

一方で、いぼ痔の中でも内痔核にしか効果がないという適応範囲の狭さは短所ともとらえられます。また、臨床試験においては、注射後に発熱、血圧低下、肛門部の痛みや重たい感覚、排便がしづらいなどの副作用が報告された他、1年後の再発率が約16%と比較的高めでした。逆に、通常の手術で治療した場合の再発率は約3%とたいへん低く抑えられています。

当院では手術の方も日帰りで対応することができるので、こうした長所と短所を踏まえつつ、医師と相談しながら、ご自分にとって最適な治療法を選択しましょう。

手術費用

| 1割負担の場合 | 3割負担の場合 | |

|---|---|---|

| 初診(術前検査代を含む) | 3,000円前後 | 6,000円前後 |

| 痔手術 | 10,000円~12,000円 | 20,000円~30,000円 ※1 |

| ジオン注射 | 7,500円前後 | 22,000円前後 |

※1 病気の種類・手術方法によって手術の費用が変わります。