- 胃内視鏡検査(胃カメラ)とは

- 胃がんの早期発見に欠かせない胃内視鏡検査

- 苦痛の少ない内視鏡検査への取り組み

- 当院の胃内視鏡検査の特徴

- 胃内視鏡検査を受けるタイミング

- 胃内視鏡検査で発見可能な疾患

- 検査の流れと費用

胃内視鏡検査(胃カメラ)とは

胃内視鏡検査は、一般的に「胃カメラ」と呼ばれており、内視鏡を使って胃や食道の粘膜を直接観察できるため、早期の病変発見に効果的な検査です。以前に比べ、やや減少傾向にあるとはいえ、胃がんはまだまだ日本人に多い病気です。「がん」というと大変な治療や命にかかわる可能性などをイメージしてしまうと思いますが、現在内視鏡治療の技術が進歩しており、早期であれば胃がん、食道がん、咽頭がんを内視鏡で切除することが出来るようになっています。開腹しないので回復が早く、早期に切除できれば完治の可能性も高まります。そして、定期的に内視鏡検査を受けることで、早期発見と治療ができます。当院では苦痛の少ない内視鏡検査を受けていただけるよう、手法に工夫を重ね、最新機器を導入して患者さまのご負担を軽減しています。ご自身の健康とご家族の安心のために、検査をご検討ください。過去に苦しい思いをされた方もいらっしゃると思いますが、当院では苦痛なく内視鏡検査を受けていただけるように工夫を凝らしております。是非一度お試しください。

胃内視鏡検査は、一般的に「胃カメラ」と呼ばれており、内視鏡を使って胃や食道の粘膜を直接観察できるため、早期の病変発見に効果的な検査です。以前に比べ、やや減少傾向にあるとはいえ、胃がんはまだまだ日本人に多い病気です。「がん」というと大変な治療や命にかかわる可能性などをイメージしてしまうと思いますが、現在内視鏡治療の技術が進歩しており、早期であれば胃がん、食道がん、咽頭がんを内視鏡で切除することが出来るようになっています。開腹しないので回復が早く、早期に切除できれば完治の可能性も高まります。そして、定期的に内視鏡検査を受けることで、早期発見と治療ができます。当院では苦痛の少ない内視鏡検査を受けていただけるよう、手法に工夫を重ね、最新機器を導入して患者さまのご負担を軽減しています。ご自身の健康とご家族の安心のために、検査をご検討ください。過去に苦しい思いをされた方もいらっしゃると思いますが、当院では苦痛なく内視鏡検査を受けていただけるように工夫を凝らしております。是非一度お試しください。

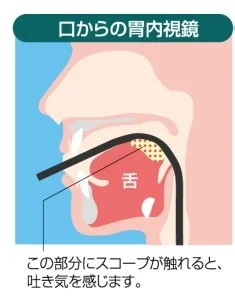

経口内視鏡検査

口から内視鏡スコープを挿入し、胃や食道の観察を行う従来通りのいわゆる胃カメラ検査です。ただし、スコープ自体も以前に比べて細くなっており、静脈から鎮静剤を使うことでウトウトした状態で検査を受けられるため、苦しさを感じずにすみます。

口から内視鏡スコープを挿入し、胃や食道の観察を行う従来通りのいわゆる胃カメラ検査です。ただし、スコープ自体も以前に比べて細くなっており、静脈から鎮静剤を使うことでウトウトした状態で検査を受けられるため、苦しさを感じずにすみます。

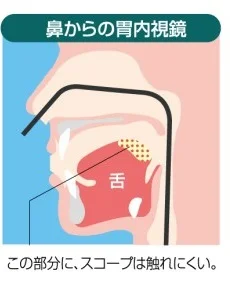

経鼻内視鏡検査

経鼻とは鼻から行う検査のことで、鼻に内視鏡スコープを挿入するため、吐き気の起こる舌の根本に当たることがなく、口からの検査に比べて楽に受けられます。使用するのは極細のスコープですから、鼻に麻酔をするだけで不快感なく受けられます。検査後、お仕事がある方、鎮静剤でウトウトした状態で受けることに抵抗がある方、医師とコミュニケーションを取りながら検査を受けたい方におすすめできます。もちろん、鎮静剤を使っての検査も可能ですので、一度ご相談ください。

経鼻とは鼻から行う検査のことで、鼻に内視鏡スコープを挿入するため、吐き気の起こる舌の根本に当たることがなく、口からの検査に比べて楽に受けられます。使用するのは極細のスコープですから、鼻に麻酔をするだけで不快感なく受けられます。検査後、お仕事がある方、鎮静剤でウトウトした状態で受けることに抵抗がある方、医師とコミュニケーションを取りながら検査を受けたい方におすすめできます。もちろん、鎮静剤を使っての検査も可能ですので、一度ご相談ください。

胃がんの早期発見に欠かせない胃内視鏡検査

胃がんは早期発見で完治可能な病気ですが、いまだにがんによる死亡率で上位にあります。早期発見に有効な胃内視鏡検査を定期的に受ける方がまだ少なく、進行した状態で見つかっているケースが多いことがその原因であると考えられています。一般的なバリウム検査による早期の発見はほとんど不可能ですし、腫瘍マーカー(CEA,CA19-9)はがんのある方の治療効果や再発の有無を確認するためのものですからかなり進行しないと異常値を出すことがありません。

胃内視鏡検査は粘膜の状態を直接観察して病変の有無を確かめることができるため、サイズが小さい場合や平坦ながんでも発見が可能です。また、疑わしい部分の組織を採取して生検を行うことで確定診断が可能です。さらに、胃がんリスクが高い状態ではないかを判定するためにも有効です。

こんな症状があったら胃内視鏡検査を受けましょう

- お腹の上部が痛い

- 胃に不快感がある

- 胸焼けがよく起こる

- 喉や胸になにか詰まる感じがする

- 吐き気が起こりやすい

- 嘔吐することがある

- 便が黒っぽい

- 貧血を指摘された

- 急に体重が減少してきた

- バリウム検査で異常を指摘された

- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍と診断されたことがある

- ピロリ菌感染している

- 胃がんや食道がんになって治療を受けたことがある

- 家族に胃がんや食道がんになった方がいる

苦痛の少ない内視鏡検査への取り組み

当院では、内視鏡専門医による苦痛の少ない胃・大腸内視鏡検査を行っています。 がんの中でも胃がんと大腸がんは罹患率や死亡率の高い病気ですが、早期発見と適切な治療で完治が可能です。ただし、どちらもかなり進行しないと自覚症状に乏しいため、早期発見のためには定期的な内視鏡検査が不可欠です。

当院では、内視鏡専門医による苦痛の少ない胃・大腸内視鏡検査を行っています。 がんの中でも胃がんと大腸がんは罹患率や死亡率の高い病気ですが、早期発見と適切な治療で完治が可能です。ただし、どちらもかなり進行しないと自覚症状に乏しいため、早期発見のためには定期的な内視鏡検査が不可欠です。

当院では、つらいイメージの強い内視鏡検査を楽に受けていただけるよう、苦痛を最小限にする検査手法を取り入れ、経験豊富な内視鏡専門医が最新機器を用いて、なるべく苦痛が少なく検査を行っています。胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査はそれぞれいくつかの手法がありますので、患者様のご希望や体質に合わせて最適な検査方法をご提案し、安心して検査を受けていただけるようにしています。また、患者様がリラックスして検査を受けていただけるよう、院内での過ごし方にもきめ細かく配慮しています。 楽な検査であれば、気軽に受けることができます。「これだけ楽に受けられるなら、定期的に受けて健康やクオリティ・オブ・ライフを守りたい」と思っていただける検査を心がけていますので、安心してご相談ください。

当院の胃内視鏡検査の特徴

特徴1、専門医による内視鏡検査と治療

胃内視鏡検査では食道・胃・十二指腸の粘膜をすみずみまで確認して、病気の発見や組織採取による確定診断、そして治療までが可能です。

胃内視鏡検査では食道・胃・十二指腸の粘膜をすみずみまで確認して、病気の発見や組織採取による確定診断、そして治療までが可能です。

当院では、経験豊富な内視鏡専門医がすべての検査や治療を行っており、高度な技術で精密な検査と的確な診断、適切な治療を行っています。痛みや苦痛を最小限に抑えることで、楽に受けていただける検査や治療を行っていますのでご安心ください。

内視鏡検査はご予約をいただいてからの検査となります。ご不安やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

特徴2、苦痛の少ない胃カメラ

当院では患者様の希望に合わせて、経口内視鏡か経鼻内視鏡検査かをお選びいただけます。当院では胃カメラを受けていただく際に、適量の鎮痛剤を投与します。こうすることで、検査中はうとうとした状態になるため、楽に検査を済ませることが可能です。また、口から胃カメラを挿入するとどうしても「オエーッ」と嘔吐反応を起こしてしまうため、胃カメラに抵抗があるという方には、鼻から挿入する経鼻内視鏡もおすすめです。

当院では患者様の希望に合わせて、経口内視鏡か経鼻内視鏡検査かをお選びいただけます。当院では胃カメラを受けていただく際に、適量の鎮痛剤を投与します。こうすることで、検査中はうとうとした状態になるため、楽に検査を済ませることが可能です。また、口から胃カメラを挿入するとどうしても「オエーッ」と嘔吐反応を起こしてしまうため、胃カメラに抵抗があるという方には、鼻から挿入する経鼻内視鏡もおすすめです。

鎮静剤を使用した検査の場合、ご帰宅の際にお車などの運転をご自分で行うことができません。そのため、ご来院とご帰宅には公共交通機関をご利用されるか、ご家族などの送迎が必要になります。

特徴3、大型ハイビジョン液晶モニターによる診察

当院では、大型ハイビジョン液晶モニターを導入しています。以前の医療用液晶は、角度を変えたり、光が当たったり、反射や映り込みなどにより見えにくくなるなどの問題がありましたが、この機器はより詳細に観察が可能であり、角度を変えても画質を保つ液晶を使用しているため、ごくわずかな粘膜の色調の変化や凹凸を見逃さないことにつながります。ご希望があれば、患者さまにもリアルタイムで画像をご覧いただけます。

当院では、大型ハイビジョン液晶モニターを導入しています。以前の医療用液晶は、角度を変えたり、光が当たったり、反射や映り込みなどにより見えにくくなるなどの問題がありましたが、この機器はより詳細に観察が可能であり、角度を変えても画質を保つ液晶を使用しているため、ごくわずかな粘膜の色調の変化や凹凸を見逃さないことにつながります。ご希望があれば、患者さまにもリアルタイムで画像をご覧いただけます。

特徴4、最新鋭の内視鏡システム「ELUXEO(エルクセオ)7000システム」

当院で導入している最新鋭の内視鏡システム「ELUXEO(エルクセオ)7000システム」は、精度の高い内視鏡検査を実現できます。レーザーと複数のLED光源を使い分けることによって、微妙な粘膜表面構造や微細血管などの変化の早期発見も可能です。

当院で導入している最新鋭の内視鏡システム「ELUXEO(エルクセオ)7000システム」は、精度の高い内視鏡検査を実現できます。レーザーと複数のLED光源を使い分けることによって、微妙な粘膜表面構造や微細血管などの変化の早期発見も可能です。

胃内視鏡検査を受けるタイミング

胃がんの発症リスクは40歳を超えた時期に上昇しはじめます。早期の胃がんには自覚症状がほとんどありません。ただし、早期に発見できればお仕事や生活に支障なく治すことができますので、早期発見のためには症状がなくても40歳を過ぎたら1度、内視鏡検査を受けることをおすすめしています。

胃内視鏡検査は粘膜の状態を直接、すみずみまで観察できるため微小な病変や平坦な病変でも発見できます。また胃がんリスクの高いピロリ菌感染の有無や萎縮の有無なども調べられますので、効果的な予防にもつながります。

胃内視鏡検査で発見可能な疾患

上部内視鏡検査(胃内視鏡検査・胃カメラ)では胃粘膜を直接観察できるため、胃がん、食道がん、十二指腸がんといった悪性腫瘍をはじめ、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、急性胃炎、慢性胃炎、胃ポリープ、十二指腸ポリープ、逆流性食道炎など、幅広い上部消化器疾患の診断や検査に有効です。

また、検査中、疑わしい部分の組織を採取できるため、生体検査による確定診断までが可能です。

検査の流れと費用

検査の流れ

Step1検査前

夕食は、夜9時までに、消化の良いものをとってください。

水分(お茶やお水などの透明な飲料水)は、検査の2時間前まで可です。

Step2検査当日

朝、食事はとらないでお越しください(朝の薬がある場合には指示に従ってください)。

Step3検査中

ベッドに左向きになった状態で検査を行います。検査時間はだいたい5~10分ぐらいです。診断を確かめるために、色素をまいたり組織を採取したりすることがあります。

鎮静剤を使用した場合、検査終了後30~60分程度、ゆっくりお安みいただきます。

鎮静剤の効果がなくなったら、全身の状態を確認した後、検査の内容をお伝えさせていただきます。

料金表(初診時の費用は別)

| 1割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|

| 初診(感染症採血含む) | 700円前後 | 2,000円前後 |

| 胃内視鏡(胃カメラ)検査のみ | 2,000円前後 | 6,000円前後 |

| 胃内視鏡検査+病理検査 | 3,000~4,000円 | 10,000円前後 |

| 胃内視鏡検査+ピロリ菌検査 | 2,500円前後 | 7,500円前後 |